こんにちは、システムライフ(SL)大学です。SL大学とは2022年に立ち上がった社内教育機関で、毎月勉強会を開催しています。その一部を学習ノートとして公開いたします。

牛枝肉を入荷する食肉一次加工業者に対し、在庫/製造管理を提案するために必要な知識をまとめます。

枝肉入荷のシステム処理

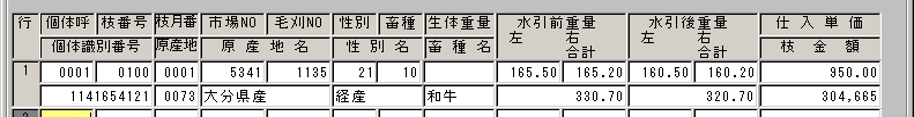

食肉一次加工業者が枝肉仕入(※左右セットの1頭単位)をすると、販売システムには「商品:枝肉、仕入金額:kg単価×枝重量」の形で仕入入力を行います。しかしシステムで枝肉在庫と製造管理まで行う場合、枝肉在庫登録(入荷入力)は下記のようなイメージになります。この入荷データを仕入機能に連携し、仕入管理を行う流れです。

≪補足≫

■水引き前/水引き後重量とは

食肉市場で屠畜・解体後に枝重量が計測されるが、枝肉は保管中に少しずつ水分が抜けていくため、取引時には重量が目減りした状態となる(「水引き」と呼ばれる)。このため、枝重量から数%を減じた「水引き後重量」を算出して金額計算することが多い。

■格付け評価について

牛枝肉は、市場で保管されている間に専門の格付員による品質評価が行われる。A5などの等級のほか、バラの厚みや脂肪交雑(BMS)などが記された格付明細書が発行され、購入側はこれを見て「この枝はこの納品先用に使おう」などと製造計画を立てたりする。上記の入荷入力では格付け評価の入力項目がないが、後述する製造指示時に格付明細書をもとに評価情報を入力して、商品ラベルに引き継ぐ流れとしている(※このへんのやり方は色々)。

部分肉製造のシステム処理

製造前の枝情報登録

枝肉カットでは、製造前に「枝肉情報登録」のようなかたちで製造指示データを作成し、計量システムに連携させるのが一般的です。部分肉製造時に、計量システムから食肉標準ラベルを出力することになるため、ラベル表示に必要な加工日や枝/部位情報をここで登録しておきます。場合によっては、歩留まり計算用として「実貫重量(自社保管中にさらに水分が抜けた状態)」を計測・登録することもあります。

製造実績データの収集

部分肉の製造現場では、牛枝肉が1頭左右ずつ製造ラインに流し込まれ、指示されたカット規格に基づきカット(部位ごとの切り分けや骨・脂を削ぐ作業)が行われます。部分肉計量時は、計量機画面に枝番などを入力して枝情報を呼び出し、部位を選んで食肉標準ラベルを発行、貼付する流れです。こうして計量システムに蓄積された枝番ごとの製造実績データを、任意のタイミングで在庫システムに取込みます(ここで枝肉在庫を引き落とし、部分肉在庫を計上)。

尚、一次加工を外部委託する事業者も多く、この場合は実績CSVデータを受領して自社システムに取込み、在庫管理に繋げる手法がよく取られます。ただし、計量時に使用される部位コードが企業間で異なるため、コード変換処理が必要です。

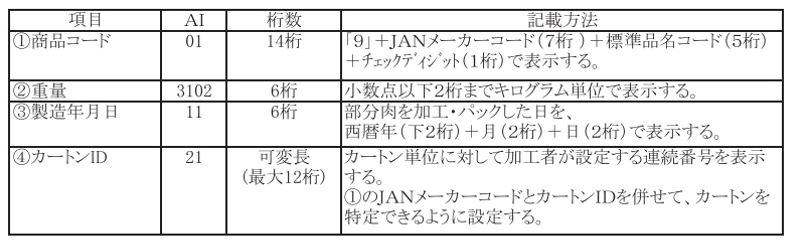

部分肉の在庫管理

通常、食肉の在庫管理システムを構築する際は、在庫番号(単品管理時のシリアルNo.や、ロット管理時のロットNo.)を記載した在庫ラベルを発行して運用します。一次加工業者の場合、製造時に必ず食肉標準ラベルを発行するため、標準ラベルの基本バーコードに埋め込み可能な「カートンID」項目を使うことで、在庫ラベルとしても活用できるようになります(カートンIDをキーに在庫の入出荷記録を取る)。

ただし、計量システム側で自動付番されることになるため、同じ時期に在庫番号が重複しないよう考慮が必要です。たとえば、計量器が複数ある場合は計量器番号を組み込む、一次加工を他社委託している場合は自社で発行する在庫番号と被らない連番体系にするなど。

部分肉原価計算のシステム処理

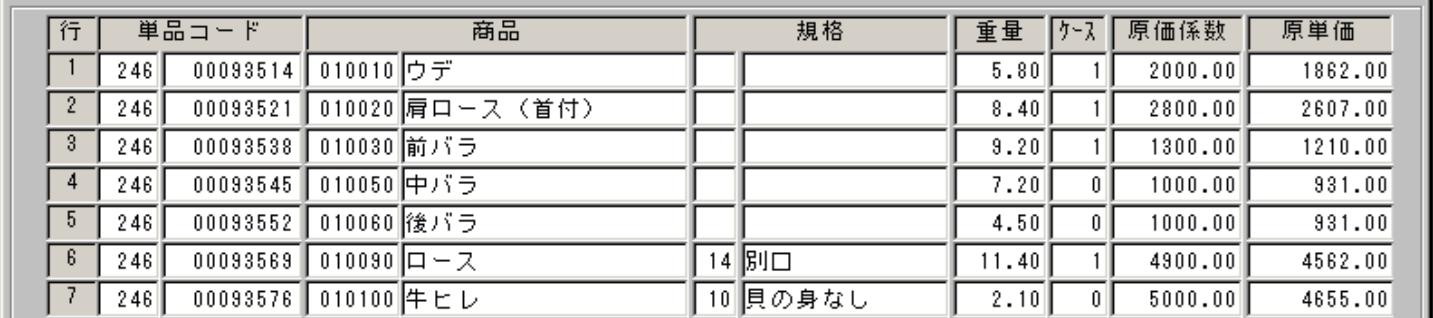

枝肉仕入を行った場合、商品は「枝肉」、原価は「枝肉全体のkg単価」1つしかありません。しかし部分肉製造後、商品は様々な部位に分かれ、「部位ごとの市場価値のバラつき」が生まれます。また、歩留まりも発生しているため、「歩留率に合わせたkg単価の再計算」も必要です(このあたりの話は別ノート参照)。

そういうわけで、一次加工業者はほぼ必ず上記を考慮した「部分肉原価」をどうにかして算出し、二次卸への売価設定をしています。この処理をシステムに実装する場合は、まず製造前の枝重量と枝ごとの製造実績データをもとに枝全体の歩留率を算出し、歩留率と部位ごとの市場価値のバラつき係数(下記の例では市場取引価格を「原価係数」として設定)を考慮して、部位別原価を自動算出します。※計算ロジックは結構複雑なのでここでは説明割愛

≫関連ノート:加工管理システム構築のポイント

≫関連ノート:部位×畜種×産地…で個別コード管理するパターン

≫関連ノート: